Pisagua, Región de Tarapacá. Diciembre 2016 (Foto: Claudia Márquez T.)

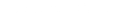

Plaza de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta. Marzo 2017 (Foto: Victoria Perry R.)

Peine, Región de Antofagasta. Abril 2018 (Foto: Victoria Perry R.)

Plaza de Copiapó, Región de Atacama. Septiembre de 2017 (Foto: Claudia Márquez T.)

Valparaíso, Región de Valparaíso. Febrero 2020 (Foto: Claudia Márquez T.)

Escuela San Gabriel, Cajón del Maipo, Región Metropolitana. Julio 2016 (Foto: Victoria Perry R.)

Mallarauco, Melipilla, Región Metropolitana. Diciembre 2019 (Foto: Claudia Márquez T.)

Playa de Algarrobo Norte. Febrero 2016 (Foto: Ana María Wegmann S.)

Cercanías de Pichilemu, Región de O’Higgins. Septiembre 2016 (Foto: Claudia Márquez T.)

Coyhaique, Región de Aysén. Febrero, 2017 (Foto: Claudia Márquez T.)

Caleta Tortel, Región de Aysén. Febrero, 2017 (Foto: Claudia Márquez T.)

Villa O’Higgins de la Estancia Punta delgada, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Agosto 2011 (Foto: Ana María Wegmann S.)

<

>

“Los paisajes siempre cambian porque son la expresión de la interacción dinámica entre las fuerzas naturales y culturales del ambiente. Los paisajes culturales son el resultado de reorganizaciones del suelo consecutivas con el fin de adecuar mejor su uso y estructura espacial a demandas sociales cambiantes” (Marc Antrop, 2005)

Sobre la relevancia del estudio de los Paisajes Culturales

El concepto Paisaje, complejo y polisémico, ha despertado un interés creciente a medida que, desde inicios del siglo pasado, el conocimiento científico fue cambiando su paradigma cartesiano por una visión holística, y en especial por la búsqueda en las últimas décadas de un desarrollo sustentable de los territorios, de acuerdo a sus potencialidades y restricciones. Entendido primero como objeto de estudio, conceptualizado y definido por diferentes disciplinas científicas, el paisaje pasó luego a ser también una figura de protección incorporada a diversos cuerpos legales a nivel mundial –cuyo hito fundamental es el Convenio Europeo del Paisaje de la UE en 2000–, los que han ido extendiendo su gestión y ordenación a la totalidad del territorio, a la par de la aparición de organismos científicos de asesoramiento nacional (ej. Observatorios de Paisaje) que han desarrollado abundantes trabajos de identificación y cualificación de paisajes (Catálogos y Cartas de paisaje), con el objeto de apoyar estas políticas paisajísticas.

Desde sus inicios, el estudio el paisaje ha establecido clasificaciones o tipologías del mismo, surgiendo las nociones de paisaje natural y paisaje cultural. El concepto paisaje cultural, introducido por la geografía en la primera mitad del siglo XX (Schlüter, 1906; Sauer, 1925), es definido como aquél creado por la actividad de las sociedades y su cultura material, a partir de un paisaje natural, en distintas fases de superposición (Bücher, 2006; Contreras, 2005; Muñoz Pedreros, 2017), expresando así una interacción dinámica de fuerzas naturales y culturales en el tiempo (Antrop, 2005). La distinción no siempre fácil de establecer entre paisaje natural y cultural, es una de las dificultades y vacíos de su estudio, varios autores habiendo señalado que todo paisaje es cultural (Paul Claval, 1999).

La puesta en valor de los paisajes culturales comenzó en el mundo a partir de los monumentos históricos, los que de a poco comenzaron a incluir su contexto espacio-territorial a la noción patrimonial. En Chile, igualmente, lo usual era reconocer y realizar acciones de protección respecto a los bienes muebles o inmuebles, o bien, de los paisajes naturales sin intervención antrópica, siendo un fenómeno relativamente reciente la apreciación positiva de los paisajes como una combinación de aspectos naturales y culturales (Cabezas & Weber, 2010). Así, no existe aún en el país un cuerpo legal que defina y regule el concepto de paisaje o de paisaje cultural, sino dispersas normas legales que se relacionan tangencialmente con el mismo, existiendo una superposición y confusión entre ellas, y los diversos organismos públicos que tienen su tuición.

El reciente año 2018 el Ejecutivo presentó un proyecto de ley sobre Patrimonio Cultural, introduciendo el concepto de paisaje cultural como nueva categoría de protección. La iniciativa, aún en discusión en el Congreso, busca entregar una definición del concepto y su aplicación, aunque persisten varias interrogantes respecto a ella, como una mejor definición del concepto, su objetivo y aporte (Colegio de Arqueólogos de Chile, 2019; Wegmann y Pérez, 2019).

Este panorama señala la necesidad de orientar una nueva mirada hacia los paisajes modificados por la acción humana, y plantea, además, muchas interrogantes, como la insuficiencia de conocimientos más acabados respecto a los paisajes culturales en Chile, aplicables a la legislación y gestión de los territorios involucrados, a cualquier escala. Definir al Paisaje Cultural como unidad de estudio es, por tanto, pertinente y atingente, para catalogarlos, describir sus tipologías y establecer sus valores patrimoniales culturales y ambientales; así como para entender sus dinámicas y sus cambios en curso, de manera de acompañar su desarrollo desde lo local, con una lógica patrimonial, sustentable, multifuncional y comunitaria.

• Contexto global

• Problemática local (Chile)

Santa Isabel 1186, Santiago Centro